[INTERVIEW ÉTUDIANTS] : Thomas Le Roux et Mathis Perrault - lauréats du concours [Ré]inventer l’existant

Face aux défis climatiques et à la nécessité de repenser la transformation du bâti existant, deux étudiants de l’ÉNSA Versailles, Thomas Le Roux et Mathis Perrault, se sont distingués en remportant le prix du jury du concours [Ré]inventer l’existant, organisé par la DRAC Île-de-France et la DRIEAT Île-de-France.

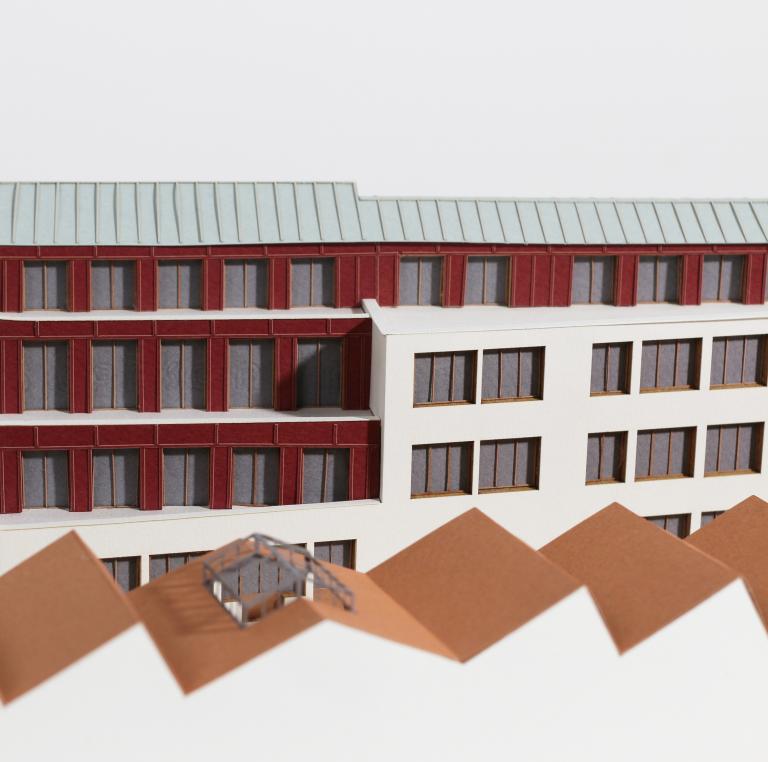

Leur projet, Réanimer le DOC, imagine la reconversion d’une ancienne école du 19ᵉ arrondissement de Paris en un ensemble mixte mêlant logements, ateliers d’artistes et infrastructures sportives. Conçu en partie dans le cadre du P45 “Transformer pour mieux habiter”, ce travail témoigne d’une approche sensible et engagée de l’architecture : penser la réhabilitation comme un acte social, écologique et culturel.

À travers cette interview, Thomas et Mathis reviennent sur la genèse du projet, leurs intentions, les enjeux de la transformation durable, et la manière dont l’enseignement à l’ÉNSA Versailles a nourri leur démarche.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Nous nous sommes rencontrés en première année à l’ENSA Versailles et travaillons ensemble depuis la deuxième année. Notre binôme est véritablement né d’une collaboration sur un projet de réhabilitation d’une halle industrielle en un théâtre urbain. Depuis, cette thématique constitue le fil conducteur de nos réflexions, toujours articulées autour de la réduction de l’impact carbone du bâti. Mathis a effectué un échange universitaire à Glasgow, et Thomas à Bangkok, avant de réaliser chacun un stage de six mois dans des agences parisiennes : a+ samueldelmas et Tolila+Gilliland. Nous entamons actuellement notre projet de fin d’études sur le sujet du soin, que nous soutiendrons en février 2026.

Comment est née l’idée de votre projet Réanimer le DOC ?

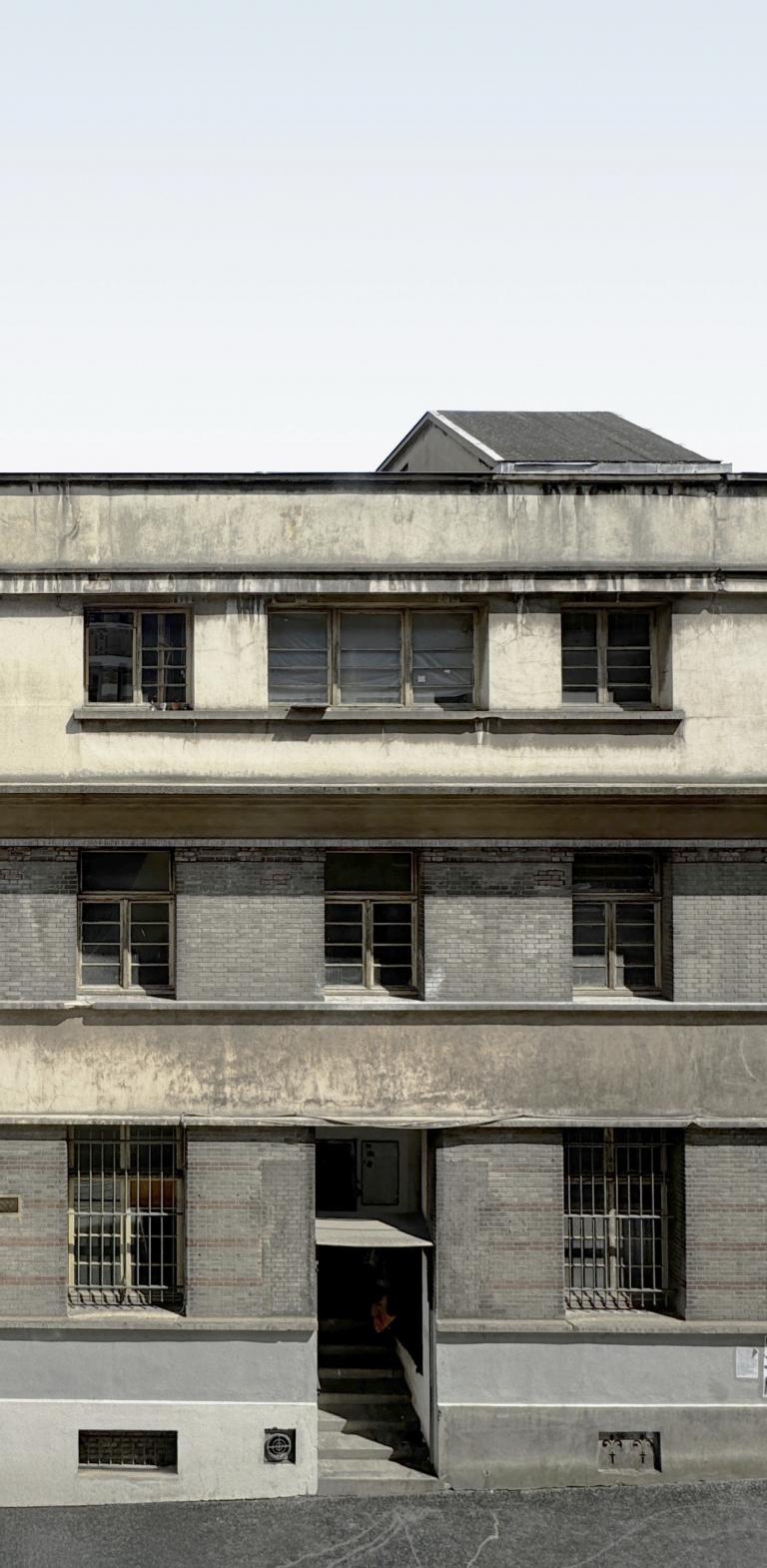

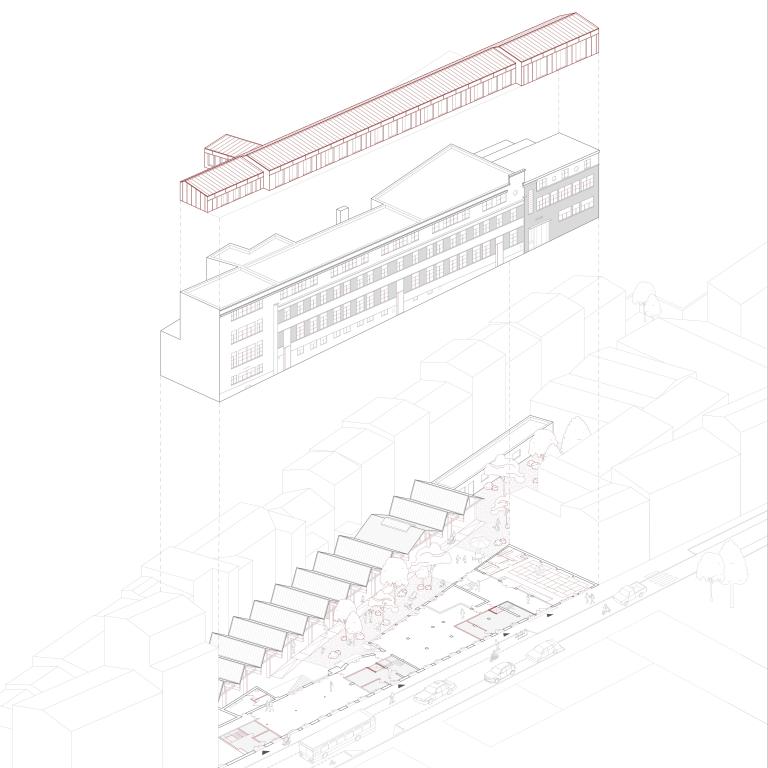

Trois sites nous ont été proposés par nos enseignants, Memia Belkaïd et Antoine Maitre, et nous avons choisi de travailler sur un patrimoine du début du XXᵉ siècle situé dans le 19ᵉ arrondissement de Paris notamment pour sa particularité d’être occupé. Il est constitué de deux bâtiments — un ancien lycée technique, aujourd’hui occupé par l’association d’artistes DOC!, et un ancien atelier industriel en sheds — séparés par une cour extérieure. Ce site nous a offert l’opportunité d’aborder, à notre manière, la crise du logement qui touche particulièrement Paris, tout en y intégrant une dimension sportive. L’envie de concevoir un bâtiment mixte, mêlant sport, culture et logement, est née d’une réflexion sur les nouveaux besoins urbains, notamment face à la forte demande des fédérations sportives depuis le succès des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le projet a été réalisé dans le cadre du P45 “Transformer pour mieux habiter”. En quoi cet enseignement a-t-il nourri votre démarche ?

Ce projet de master a été une véritable opportunité : l’enseignement, en lien direct avec des bailleurs sociaux, nous a permis de travailler sur des sites existants et donc sur des contextes réels et riches. La méthodologie proposée repose sur une phase de diagnostic approfondie : étude historique, analyse urbaine, lecture du PLU, compréhension structurelle et matérielle du bâti. Cette approche nous a appris à analyser un site en amont de la phase projet pour mieux appréhender l’existant afin de chercher à le transformer plutôt qu’à le détruire. Memia Belkaïd et Antoine Maitre sont des enseignants extrêmement investis, toujours disponibles et à l’écoute. Leur double rôle de professeurs et de praticiens rend leurs conseils particulièrement précieux, que ce soit dans le cadre du suivi de projet ou l’analyse de références, que pour nos recherches de stages ou l’élaboration de nos portfolios.

Quels ont été les principaux défis de conception pour ce projet ?

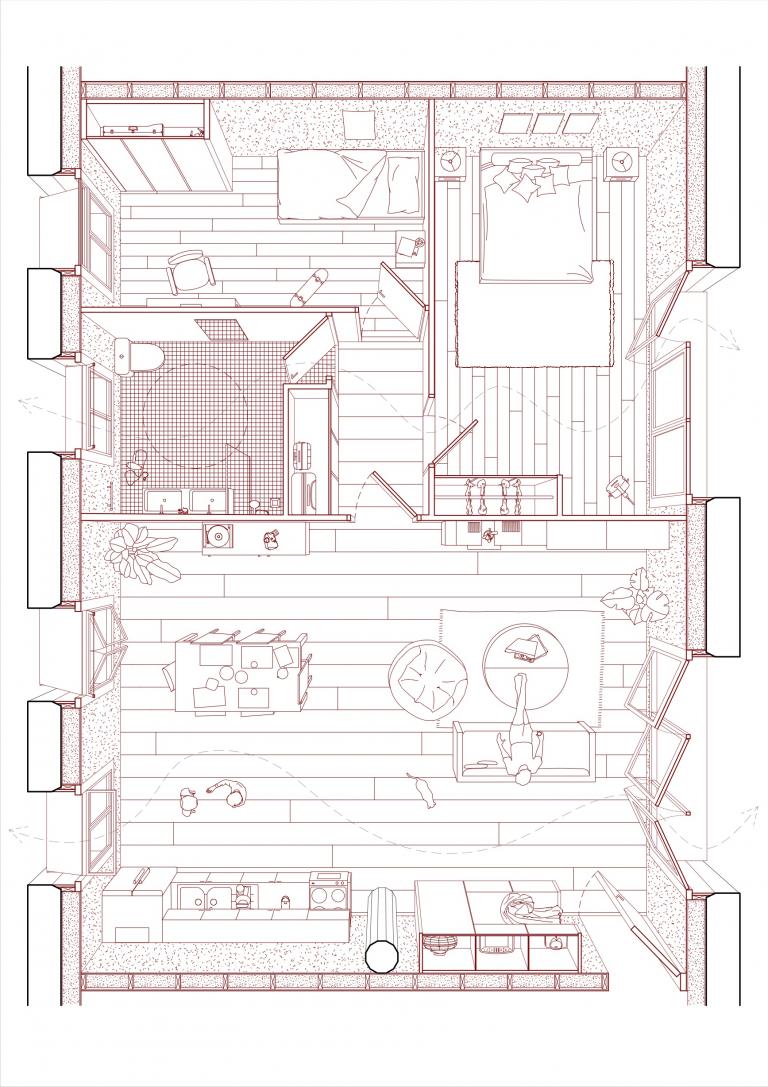

Le DOC, ancien lycée technique situé rue du Docteur Potain, présentait de nombreuses complexités liées à son histoire. Le bâtiment a connu plusieurs phases de transformation, lisibles en façade : une partie centrale datant des années 1930, une extension sud datant des années 1940, et une partie au nord venue compléter la partie la plus ancienne sous la forme d’une surélévation, créant ainsi un second étage. Ces stratifications s’implantent sur une parcelle en pente, générant des différences de niveaux qui ont nécessité un important travail de nivellement pour fluidifier les circulations et assurer leur accessibilité PMR. L’enjeu principal a été la cohabitation de trois programmes — logements, ateliers d’artistes et espace sportif — nécessitant une dissociation claire des flux. Nous avons ainsi conçu trois entrées identifiées pour les logements, créant un rythme en façade, et une entrée spécifique au sud (entrée actuelle de l’association DOC!) pour le pôle culturel et sportif, qui se développe au rez-de-chaussée et au sous-sol, aussi bien dans l’ancien lycée que dans le bâtiment en sheds. Les trois noyaux de circulation verticale existants ont été réemployés, complétés par des ascenseurs, assurant ainsi l’accessibilité à tous les niveaux, y compris la surélévation neuve. Le site se distingue par la présence d’une cour minérale entre les deux bâtiments, une configuration rare à Paris. Nous avons choisi de la rendre perméable en déposant les dalles de béton existantes afin de créer de vastes espaces végétalisés, favorables aux activités extérieures. La volonté de concevoir des logements durables a guidé notre réflexion vers la création d’espaces traversants. Les variations d’épaisseur du bâti ont conduit à une déconstruction partielle de la façade sud sur cour permettant de retrouver une échelle domestique et de créer des terrasses.

Pourquoi avoir choisi d’aborder la transformation à travers la mixité entre logement, sport et création artistique ?

Nous pensons que l’habitat de demain doit rassembler les habitants autour d’un objectif commun : le bien vivre ensemble. Associer sport, art et logement dans un même lieu permet de créer une dynamique collective, une forme d’émulsion sociale et culturelle, à condition que cette cohabitation soit pensée dans le respect de chacun. Le bâtiment en sheds, situé dans la cour et aujourd’hui abandonné, nous a semblé idéal pour accueillir un espace sportif. Nous avons imaginé un dispositif acoustique en toiture permettant la pratique de sports tels que le tennis de table ou le badminton, dont le niveau sonore reste compatible avec la proximité du logement. Ce projet traduit notre volonté d’apporter dans la ville des espaces fédérateurs, ouverts à tous, où se croisent habitants, sportifs et artistes. Ces valeurs de partage, de rencontre et de bien-être sont, pour nous, essentielles dans la construction de la ville contemporaine.

Le concours [Ré]inventer l’existant met en avant la transformation écologique du bâti. Comment votre projet répond-il à cet enjeu ?

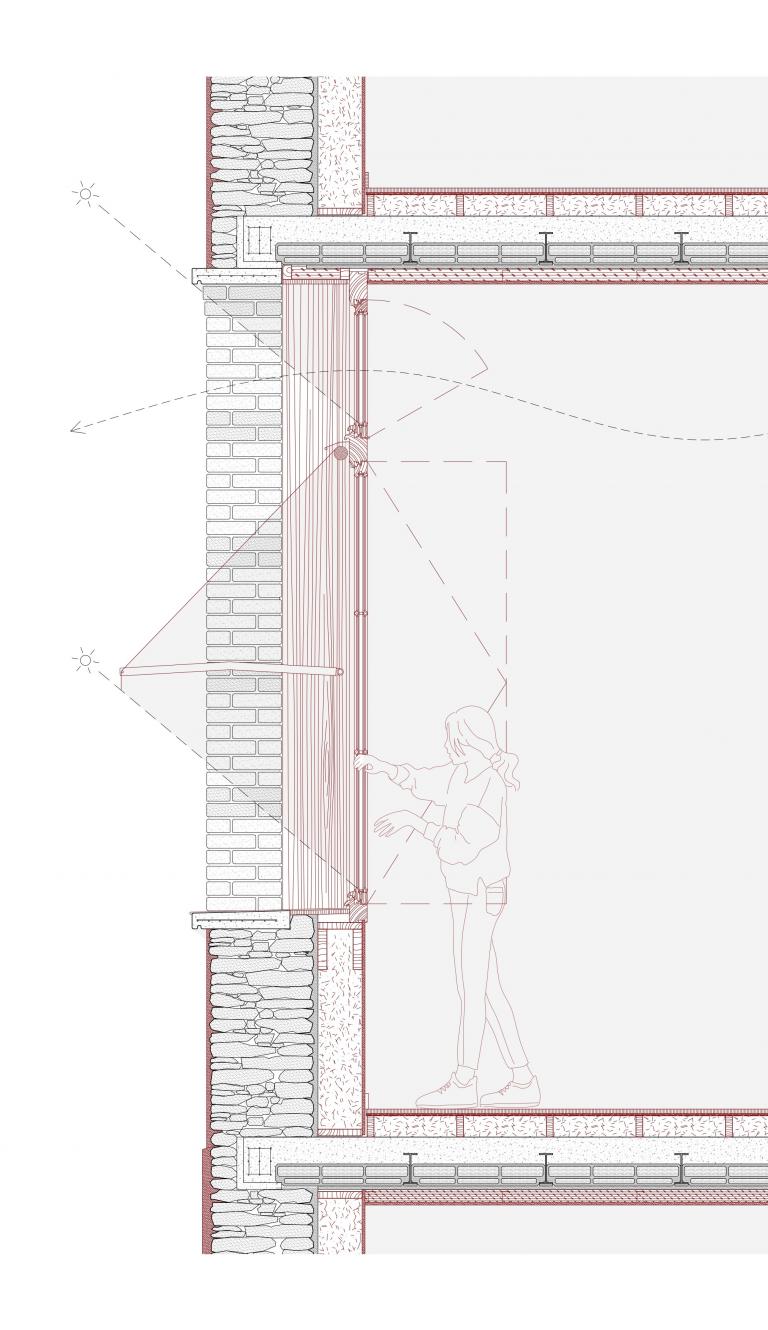

La réhabilitation d’un patrimoine du XXᵉ siècle pose naturellement la question de la performance thermique et énergétique. Nous avons fait de cet aspect un axe central du projet, en privilégiant des matériaux bio- et géo-sourcés. L’isolation intérieure est réalisée en béton de chanvre, avec un enduit de finition en chaux-chanvre. Ce dispositif atteint une résistance thermique de 4,7 m²·K/W, supérieure aux exigences de la RE 2028. Les cloisons séparatives entre logements sont en ossature bois, remplies d’un mélange terre-chanvre. La terre provient directement du décaissement réalisé sous le bâtiment en sheds permettant l’aménagement d’une surface adaptée à la pratique des sports de raquette, tandis que le chanvre est cultivé à moins de 100 km du site, en Seine-et-Marne. La surélévation est entièrement construite en bois de Douglas, issu des forêts locales des Yvelines et de Seine-et-Marne. Une réflexion bioclimatique complète a été menée sur le confort thermique et la ventilation naturelle. Les nouvelles menuiseries, posées en applique intérieure, permettent un recul du vitrage à 70 cm du nu extérieur, contre 35 cm actuellement, créant ainsi un ombrage naturel sous le linteau. Ce dispositif réduit les apports solaires directs en été, tout en intégrant un ouvrant à soufflet en partie haute pour favoriser la ventilation naturelle. Un store à projection en partie basse complète le dispositif de protection solaire, permettant d’ajuster la luminosité et les apports thermiques selon les besoins, sans altérer les vues ni la perméabilité à l’air.

Que représente pour vous ce prix du jury ?

Ce prix représente avant tout la reconnaissance d’un travail engagé sur la transformation écologique et responsable du bâti. C’est la valorisation de plusieurs années de travail autour du réemploi, de la sobriété constructive et de la réduction de l’empreinte carbone du projet.

D’un point de vue personnel, c’est une grande satisfaction et un encouragement à poursuivre cette voie professionnelle. Cette expérience a renforcé notre conviction que l’architecture peut — et doit — être un levier d’action concret face aux enjeux environnementaux et sociaux.

Quel rôle a joué la collaboration entre vous deux dans le processus de conception ?

Cela fait maintenant près de cinq ans que nous travaillons ensemble. Nos expériences respectives à l’étranger et en agence nous ont permis de confirmer notre capacité à travailler séparément, mais nous avons constaté que nos projets sont toujours plus aboutis lorsque nous collaborons.

Au fil du temps, nous avons trouvé une véritable complémentarité, tant dans notre manière de concevoir que dans nos sensibilités. Notre collaboration repose sur un dialogue constant, une écoute mutuelle et une franchise totale — sans crainte de confronter nos points de vue. Cette relation de confiance et d’amitié rend le travail à la fois efficace et stimulant. On prend réellement du plaisir à travailler ensemble.

Avez-vous des conseils à donner aux étudiants qui souhaitent participer à des concours tels que celui-ci ?

Nous ne nous sentons pas forcément légitimes à donner des conseils, étant nous-mêmes encore étudiants, mais notre expérience nous a appris une chose : il faut rendre le projet lisible et compréhensible immédiatement.

Un concours n’est pas un rendu d’école : il s’agit avant tout de convaincre un jury et que le projet soit rapidement compréhensible. Il ne s’agit pas de traiter l’ensemble du projet de manière uniforme, mais de mettre en valeur les éléments susceptibles de retenir l’attention.

Participer à un concours, c’est apprendre à raconter un projet de façon simple et cohérente, pour que l’essentiel de votre démarche soit perçu au premier coup d’œil.

Merci à nos étudiants Thomas Le Roux et Mathis Perrault pour le temps consacré à cette interview et pour avoir partagé leur vision de l’architecture.

Nous aurons le plaisir de les retrouver lors des discussions avec les lauréats du concours [Ré]inventer l’Existant – Saison 3 :

Mercredi 3 décembre 2025 à 18h30

ENSA Paris Belleville

Cette rencontre, organisée par les CAUE franciliens après la proclamation des résultats, permettra d’échanger autour des projets lauréats avec étudiants et enseignants.

👉 Inscription